Cinema

Quattro chiacchiere e un campari con le direttrici artistiche del Lago Film Festival, Silvia Carobbio e Federica Pugliese

Come distruggere il capitalismo con i pisolini?

A cura di

Maria Vittoria Daquino

Immagine di

Pietro Gobbi

☝🏻 Abbonati a Ratpark Magazine

☝🏻 Condividi se ti è piaciuto!

In occasione della 21esima edizione del Lago Film Festival, festival di cinema indipendente che promuove i giovani talenti del cinema a livello internazionale, ho avuto l’occasione d’intervistare le nuove direttrici artistiche Silvia Carobbio e Federica Pugliese. Ci siamo concentrate su un argomento caro a tutte e tre, ben evidenziato all’interno del focus tematico da loro proposto per il festival: NAP POWER! Distruggere il capitalismo coi sonnellini che ci invita a ribellarci… dormendo.

Viene così celebrato il riposo come atto di resistenza all’interno di una società che ci vuole sempre produttivi, esplorando il sonno e la sua fase ipnagogica come gesto anticapitalista e spazio di libertà da rivendicare.

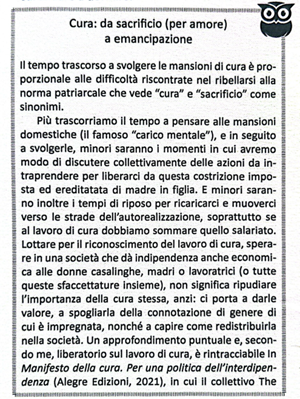

Durante la manifestazione, il tema è stato esposto attraverso un’esaustiva esposizione multidisciplinare che prevedeva, inoltre, la partecipazione a un dibattito con Virginia Cafaro, autrice di Manifesto pisolino, guida femminista sul diritto al riposo. Abbiamo utilizzato il suo prezioso libro come punto di partenza per riflettere assieme sull’argomento che, ahimè, lede ognuno di noi.

Parliamo del libro di Virginia, fonte d’ispirazione per il focus tematico proposto quest’anno. In quanto donne e lavoratrici all’interno del precario mondo della cultura, con una nuova e ingombrante posizione nel Festival, vi siete rispecchiate in qualche modo nella lettura?

Silvia: Questo testo l’ho conosciuto tramite delle ragazze che lo hanno portato e problematizzato all’interno di un corso di video partecipativo. Un corso che faccio con ZaLab (casa di produzione e distribuzione di cinema indipendente e sociale n.d.r) e uno di quei lavori che mi permette di vivere. Perché, appunto, come hai detto giustamente tu, in quanto lavoratrici della cultura ci troviamo in una situazione abbastanza difficile, in Italia e non solo.

Partendo dal libro, abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto esplorare questa tematica, soprattutto perché ci riguardava da molto vicino.

Abbiamo avuto molteplici burnout negli ultimi anni. Alcuni solamente quest’anno, preparando tutto e dovendo conciliare il lavoro non retribuito di direttrici artistiche – che occupa un grande spazio di tempo e di energie nella vita quotidiana – e gli altri “mestieri” pagati.

In più, Federica abita in Inghilterra e, di conseguenza, anche il dialogo sempre virtuale rende tutto ancora più faticoso.

Stavamo già visionando e selezionando le 2.000 submissions che avevamo ricevuto per i film in concorso, e, in più, dovevamo essere sempre reperibili. Eravamo in qualche modo rassegnate a vivere l’assenza di riposo come se fosse la normalità. Ricordo Federica dirmi “Ma adesso dormi! Basta!”, dopo che le mandavo l’ennesima idea per un focus alle 4 del mattino.

Riflettendo su questa situazione ben descritta da Virginia nel suo libro, abbiamo realizzato fosse un’indagine da portare avanti: è una tematica estremamente attuale e pressante per le persone che ci circondano, dai collaboratori più stretti, agli amici. E non solo.

Anche grazie a Marco Dalla Gassa, un accademico che ha lavorato sul cinema liminale tra la veglia e il sonno. E i modi che utilizzano determinati autori per indurre spontaneamente il sonno durante la fruizione di un’opera. E così ci siamo proprio interrogate sulla fase che precede il sonno.

Quando Marco ha problematizzato questa cosa “dell’accompagnare lo spettatore al sonno” e di creare un setting al riguardo – in qualche modo già curatela – per noi era fondamentale dare gli strumenti al variegato pubblico del Festival per capire che addormentarsi guardando un film particolarmente lento o immersivo è consentito. Anzi, è esente dal giudizio.

Federica: Secondo me la parte più interessante di questa tematica è stata svilupparla e declinarla in diversi ambiti artistici. Non parlo prettamente di cinema o solo per un pubblico di cinema. Parlo di un evento multidisciplinare nel quale ti puoi inventare le cose, adattarti agli spazi, creare un lungo sleeping screening, un’installazione, un talk con l’autrice del libro, Virginia. E così facendo, puoi esplorare ampiamente questo tema.

Mi sembra comunque un’idea molto semplice, soprattutto perché poi usi questa cosa un po’ giocosa dei pisolini per mettere in risalto un concetto che permea la vita di tutti quanti: i lavoratori della cultura e anche i lavoratori in generale.

Il fenomeno del revenge bed-time procrastination è la volontaria posticipazione del sonno per rivendicare il tempo libero perso durante il giorno, ma questa stessa rivendicazione rischia di diventare una trappola. Mantenere la propria curiosità attiva e continuare a lavorare durante la notte toglie tempo prezioso e leva energie alla lucidità del giorno. Ne siete vittime a vostra volta?

Federica: Assolutamente sì. Anche durante questi giorni, nei quali arrivo a casa sfinita alle due e un quarto di notte, c’è comunque quella cosa che è un bruttissimo vizio. Pur avendo letto il libro, mi perplimo perché è un tale controsenso, no? Perché, se sei sfinito, non puoi chiudere gli occhi e addormentarti? Quindi sì, in realtà, direi che si applica tantissimo… E poi, anche tutto quello di cui parla Virginia, secondo me, è molto legato anche al burnout. Io, per esempio, sono in un circolo vizioso nel quale faccio molta fatica a svegliarmi. Anche se devo fare una cosa che mi entusiasma, che mi piace, faccio sempre fatica e ho sempre meno energia.

Silvia: L’entusiasmo è fondamentale. Banalmente, fare questo lavoro significa dover guardare tanto, perché, come detto, Lago è una piattaforma estremamente accessibile. Di conseguenza riceviamo tantissime candidature di film, che per policy interna meritano di essere tutte visioniate e discusse. Il processo di selezione e poi di programmazione, che seguo anche per altre società, mi sta togliendo la possibilità di fruire del mezzo filmico in quanto puro intrattenimento.

Non sono ancora riuscita a far scattare quel meccanismo per cui finisco di lavorare dopo 14 ore di visioni e per “staccare” entro nel mio rifugio sicuro dove posso dirmi: adesso mi rilasso guardando un film. Non riesco più a farlo solo per il piacere di farlo.

L’audiovisivo ha un impatto osceno sul mio cervello. A differenza di Federica, sto soffrendo da tantissimo tempo di insonnia e mi rendo conto che la prima cosa che faccio è prendere il telefono ed entrare in questi rabbit hole: seguo i link di Wikipedia per trovare informazioni e stimolare processi di riflessione, che poi portano anche a questo tipo di programmi. Un circolo vizioso devastante, che è uscito durante la talk dei pisolini con Virginia e Marco. Strettamente correlato anche al concetto di noia.

Ci sentiamo in colpa quando non facciamo niente, ed è sbagliatissimo. Arrivando da studi classici, rifletto sulla parola ozio: il fatto che oggi venga detta con un’accezione negativa, quando in realtà è nata come antitesi del “negozium”, cioè di quella che è l’attività produttiva, in tutte le sue accezioni.

Quindi, in realtà, il vuoto produttivo è il momento di cui abbiamo più paura.

Ma oziare significa anche prendersi cura di sé. È il momento in cui il nostro corpo e la nostra mente rinascono e si rinvigoriscono, ma detto all’interno della società capitalistica, disparitaria, e iperproduttiva, ciò diventa inammissibile .

Silvia: Questa cosa del dover essere produttive ed efficienti la sentiamo tantissimo, anche per una questione di genere, come ha detto giustamente Virginia. Ed è devastante. Siamo due giovani donne che ricoprono degli incarichi rilevanti dopo dieci anni di esperienza alle spalle, ma continuiamo a provare ansia performativa, sentiamo di dover costantemente dare e fare di più rispetto ai nostri colleghi maschi.

Federica: Riprendo quello che è appena stato detto da Silvia: è sicuramente anche una questione di genere.

La grande maggioranza dei cortometraggi selezionati vede proprio le donne come protagoniste, appartenenti a diverse classi sociali e sparse per tutto il mondo, riflettere questo stesso emblematico problema. È stata una scelta casuale?

Silvia: Sì, è stata casuale, nel senso che è stata casuale quanto è casuale il fatto che la condizione di tutti i lavoratori è sfruttamento da quando si è creata la logica del lavoro dipendente.

Però il problema vero è che sento un ulteriore ricatto, quello del lavoro creativo, soprattutto per le donne che devono mettere in stand by tutto il resto. Come se il lavoro intellettuale non fosse un lavoro di fatica. Sei stata tutto il giorno davanti al computer, adesso certo che puoi lavare i pavimenti.

E no, non mi va, perché il mio cervello non percepisce più niente a causa del carico mentale e ho bisogno di un momento di stacco. Questo è il ricatto costante che sento che mi torna indietro da altre donne, altresì sfruttate, e quindi mi sembra una situazione senza via d’uscita. Un’amica, film-maker di Mumbai, mi dice che vuole fare un film sulla sua esperienza da figlia della middle class.

In questo momento è impossibile “pitchare” un film sulla middle class di Mumbai, perché dopo il film di Payal Kapadia, All We Imagine As Light, che parla di proletariato e di working class vera, è quasi impossibile riuscire a parlare dello struggle delle donne identificate nella middle class. Donne che lavorano, ma che sono sfruttate perché lo fanno in condizioni di precarietà totale all’interno di strutture reiterate dal colonialismo. E l’assenza della solidarietà di classe avanza in parallelo all’assenza di solidarietà di genere.

Una tematica che ci interessa. Ed è anche il motivo per cui abbiamo cercato di portare molteplici esperienze all’interno del festival che non fossero solamente legate a una working class estremamente proletaria.

Noi rappresentiamo già un altro esempio, e ci sono un milione di altri esempi. E sì, le donne già partono da una condizione di sudditanza e quindi c’è, come dici tu, l’iper performatività delle donne.

Federica: Mi viene in mente il film di Radu Jude, Do Not Expect Too Much from the End of the World, anche quello è un esempio fantastico. Pure lui ha scelto una protagonista donna sottopagata, che va in giro per Bucarest imprecando in macchina, dove vive la sua vita praticamente. Sì, alla fine sì, forse è vero, è un po’ quella cosa del… del dover dimostrare… Lavori di più perché devi dimostrare delle cose, devi dimostrare che vali di più e che te lo stai guadagnando.

Silvia: Vorrei dire un’altra cosa rispetto alla carriera al femminile: chi arriva ad apici di riconoscimento all’interno di quello che fa, poi in qualche modo replica le stesse identiche dinamiche del patriarcato. Perché purtroppo accade di dover difendere con le unghie e con i denti quello che si è conquistato. Lì la lotta di genere s’intensifica contro il tuo stesso genere, paradossalmente.

In una società rotta tra narcisismo e femminismo performativo che confina altre donne in un ruolo passivo…

Silvia: Esatto! Ma è assurdo! Quante volte ci capita di avere a che fare con boss donne che sono riuscite a raggiungere posizioni estremamente alte di potere? Stiamo parlando di una nicchia minuscola, ma a maggior ragione, proprio perché ci conosciamo tutti e tutte, è ridicolo e screditante vedere o subire questi comportamenti. Comportamenti che non aiutano nessuno.

Mi hai fatto pensare alla protagonista del cortometraggio VITORIA che, senza riuscirci, tenta in tutti i modi di svegliare le coscienze delle sue colleghe in fabbrica alienate dal lavoro. Al contrario, in una dimensione più intima, la protagonista del cortometraggio LATA deve gestire la casa e l’intera famiglia da sola, accondiscendo all’idea di mettere sé stessa e i suoi desideri in secondo piano.

Silvia: Di questi tempi esistono le urgenze, esistono le storie e sono storie periferiche: sono dimenticate, volutamente tenute nascoste, non esistono gli ego. E non deve esistere l’ego all’interno del processo curatoriale, ma non deve esistere l’ego neanche all’interno del processo autoriale.

Qua, tutte e tutti sono chiamati a discutere e a riflettere sulla propria pratica perché c’è già abbastanza audiovisivo nel mondo: ne fruiamo troppo, non si può buttare al mondo qualcosa già presente in sovrabbondanza senza porsi delle domande sulla sua reale necessità.

Federica: Il cinema autoriale al Festival è rimpiazzato dall’urgenza di una persona di dire qualcosa. Nel senso che spesso, quando guardiamo i film, ci sono cose che ci colpiscono anche dentro. E se, da una parte, apprezzo il cinema come forma d’arte, dall’altra, a Lago si dà spazio ad altro. Perché si è flessibili. Alcuni film ci colpiscono soprattutto per l’urgenza di quello che dicono. Per quanto riguarda la questione dell’ego, l’abbiamo discussa anche al di fuori del tema pisolini. Penso alla conversazione con l’artista visivo Dan Harvey: il succo è che l’ego dell’artista deve un po’ farsi da parte e che l’arte va a servizio di qualcos’altro.

Mi trovo d’accordo con voi. I progetti che nascono da una profonda emergenza personale spesso hanno una risonanza collettiva; il cinema indipendente o realtà come LagoFF consentono di venire a contatto con realtà marginali che hanno fame di esprimersi. Non è un caso, infatti, che siano proprio luoghi come questi a essere presi di mira da chi questo contatto non ha interessi a crearlo. Se mancano i finanziamenti, è quanto meno necessario mantenere salda la collettività di cui si compone il Festival.

Silvia: La comunità è fondamentale per Lago. Tra volontari, film-maker, giurati e tutto lo staff che lo rende possibile. Condividiamo assieme il nostro tempo per tutta la durata del Festival, tra pasti, momenti di svago e proiezioni. C’è un’orizzontalità totale in questo senso.

Nessuno è più importante dell’altro, perché non si farebbe LagoFF se non ci fossimo noi tutti, al di là dell’uno o dell’altro. Tutte le persone sono fondamentali qui dentro: è la cosa più preziosa che abbiamo.

Paradossalmente, terminiamo questa chiacchierata così come Virginia sceglie di concludere il suo libro. L’ultimo augurio di riposo che propone al lettore deriva dalle parole di Judith Butler espresse durante il discorso al premio Adorno.

Altruista

Se devo condurre una vita buona, sarà una vita vissuta con gli altri, una vita che non è vita senza quegli altri. Non perderò questo io che io sono; chiunque io sia, verrò trasformato dalle connessioni con gli altri, poiché la mia dipendenza degli altri e la mia “dipendibilità” sono necessarie a vivere, e a vivere bene.

Ringrazio Silvia e Federica per le loro sincere parole e Virginia Cafaro per il suo ironico testo, oggi necessario più che mai.

PS. Comprate il libro e andate al festival! Fa bene all’animo e di conseguenza fa venire un gran sonno.