Musica

Le colonne sonore invisibili

Storia della Library Music e il capolavoro di Sandro Burgnolini

A cura di

Immagine di

Francesco Ciaponi

☝🏻 Abbonati a Ratpark Magazine

☝🏻 Condividi se ti è piaciuto!

C’è un territorio della musica che per decenni è rimasto nascosto al grande pubblico, ma che ha profondamente influenzato il suono della modernità. È la cosiddetta “library music”: solitamente produzioni strumentali create su commissione per film, documentari, pubblicità, programmi televisivi e radiofonici. Musica pensata quindi, per essere funzionale. Eppure, proprio lì, in quella zona grigia tra arte e artigianato, tra industria culturale e sperimentazione, si sono sviluppate alcune delle esperienze più radicali e visiona- rie del secondo Novecento.

Per capire cos’è la library music bisogna dimenticare la concezione tradizionale dell’industria discografica, fatta di album pensati per un pubblico, di tournée, di artisti in copertina. La library music è un universo parallelo, nato non per essere venduto nei negozi, né per scalare le classifiche, ma per esistere come accompagnamento, come colonna sonora. Ogni disco, ogni traccia è pensata per accompagnare documentari, spot pubblicitari, servizi giornalistici, sigle televisive.

I primi esempi di library music nascono nel dopoguerra, principalmente in Inghilterra, dove realtà come De Wolfe, Chappell e Boosey & Hawkes codificano un sistema che diventerà presto internazionale. Queste etichette costruiscono dei veri e propri cataloghi suddivisi per atmosfere e generi. A ogni codice corrisponde una musica specifica: suspense, poliziesca, tropicale, elettronica e così via. Il musicista non è l’autore di un’opera personale, ma un artigiano che deve rispondere a un’esigenza precisa, componendo bra- ni generalmente brevi e flessibili, spesso declinati in più versioni: lunga, corta, con e senza effetti, solo base ritmica, solo melodia.

A differenza delle colonne sonore tradizionali, create su misura per un film specifico, la library music è pensata per essere generica e riutilizzabile. Questo però non significa piatta o banale, anzi!

Proprio il vincolo della genericità apre spazi inaspettati alla sperimentazione, soprattutto quando si tratta di evocare suggestioni astratte come l’inquietudine, la dimensione onirica o la tensione da ambientazioni noir. Il compositore di library diventa un alchimista del suono. Egli deve padroneggiare linguaggi diversi, passare con disinvoltura dal jazz al funk, dalla musica concreta alla psichedelia, dall’easy listening al minimalismo elettronico.

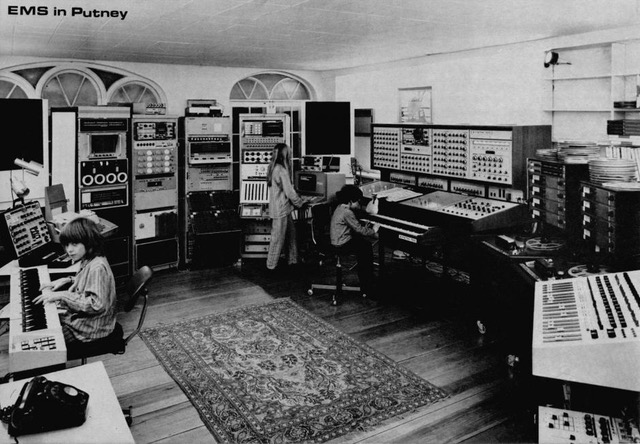

In Italia questo modello si sviluppa tra la fine degli anni ’50 e i primi ’60, seguendo la crescita esponenziale della televisione pubblica, del cinema commerciale e della pubblicità. Nascono etichette specializzate come Sermi, RCA SP, Fonit Cetra, Fly Record, oltre a piccole realtà più artigianali ma straordinariamente fertili. Parallelamente, fioriscono studi di registrazione all’avanguardia dove convergono musicisti, arrangiatori e tecnici del suono di altissima competenza.

Ciò che rende unica la library italiana è la combinazione tra rigore professionale e libertà creativa perché, se è vero che si tratta di musica “a progetto”, è altrettanto vero che, una volta affidato un tema, il musicista ha mano libera per esplorarlo come meglio crede. Non ci sono regole di mercato, non ci sono testi da scrivere, tour da organizzare, frontman da lanciare, esiste solo la musica.

Paradossalmente, è proprio questa apparente invisibilità commerciale a trasformare la library in un laboratorio d’avanguardia sonora. Un territorio dove si possono sperimentare soluzioni ardite, ibridazioni tra strumenti acustici ed elettronici, ritmi che anticipano il funk, l’hip hop, la disco, in pratica tutte le musiche urbane del Ventunesimo secolo.

Non è un caso che, dagli anni ‘90 in poi, la library sia stata riscoperta da DJ, producer e collezionisti di tutto il mondo. I suoi dischi, stampati in pochissime copie – spesso destinati solo agli archivi interni delle televisioni o delle agenzie di produzione – sono oggi veri e propri oggetti di culto.

Ma al di là della sua riscoperta, la library music ha rappresentato una frontiera culturale precisa. È il suono della modernità che scorre sotto traccia nella vita quotidiana, nei jingle, nelle sigle, nei documentari, ma anche nelle estetiche dell’immaginario urbano. È musica che plasma la percezione senza mettersi al centro della scena.

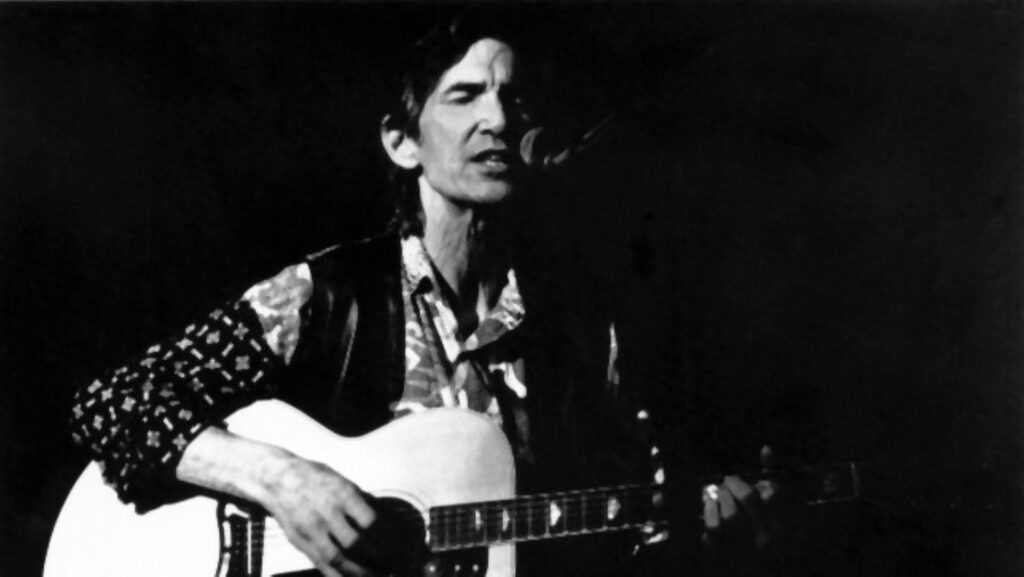

Nel pantheon della library italiana troviamo nomi di vere e proprie leggende della musica come Piero Umi- liani, Alessandro Alessandroni, Ennio Morricone e, naturalmente, Sandro Brugnolini, figura a suo modo anomala e geniale. Sassofonista di formazione jazzistica, con radici nell’improvvisazione radicale e nella musica concreta, Brugnolini ha attraversato la musica italiana dal beat al free jazz, collaborando con il Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza e partecipando alla rivoluzione sonora che portava l’avan- guardia dentro la musica applicata.

Il suo disco più emblematico è senza dubbio Underground, pubblicato nel 1970 dalla minuscola etichetta Record TV Discografica, emanazione del produttore Alessandro Derevitzky. Formalmente è un album destinato agli archivi delle televisioni, ma in realtà è molto di più, è un viaggio sonoro che anticipa molto di ciò che arriverà nei decenni successivi e assurgerà a vero e proprio fenomeno di culto grazie (anche) alla preziosa opera di divulgazione effettuata negli anni ’90 dalle coloratissime pagine della rivista romana Il Giaguaro di Alessandro Casella.

Registrato a Roma negli studi Dirmaphon, Underground è costruito su groove ipnotici, linee di basso pulsanti, chitarre elettriche che spaziano dal funk al rock psichedelico, organi liquidi e percussioni afro. È come se i paesaggi urbani del Michelangelo Antonioni de La notte si fossero fusi con i colori acidi del cinema psichedelico americano, ma senza immagini, lasciando che fosse la musica a costruire un nuovo immaginario.

I musicisti coinvolti nel progetto era quanto di meglio si potesse allora trovare sul mercato musicale, fuoriclasse assoluti come Silvano Chimenti e Angelo Baroncini alle chitarre, Giorgio Carnini tra organo e piano, Giovanni Tommaso al basso, Enzo Restuccia alla batteria. È una formazione che suona come una macchina perfetta, ma con dentro l’anima calda e libera del jazz e della musica improvvisata.

Per decenni, Underground è rimasto un oggetto misterioso, praticamente sconosciuto al grande pubblico ma venerato da una ristretta cerchia di collezionisti, DJ e cultori della library. Una reliquia sonora scambiata a prezzi folli nei circuiti underground, citata come ispirazione da musicisti, produttori e cineasti in cerca di atmosfere fuori dal tempo.

Il destino del disco cambia radicalmente nel 2025, quando l’etichetta italiana Sonor Music Editions, spe- cializzata nel recupero della library italiana, decide di dedicargli una ristampa. Il lavoro, guidato da Lorenzo Fabrizi, è di altissimo livello: si parte dai nastri originali, conservati con cura dalla famiglia Brugnolini, e si procede a un restauro sonoro che mantiene tutta la grana analogica dell’epoca.

Ma non è solo questione di audio. Per la prima volta, la ristampa riproduce fedelmente l’artwork dell’edizione originale del 1970, la grafica minimale, la tracklist completa, persino le note di produzione. Non è solo la ristampa di un disco, di riscrittura della storia perché Underground appare oggi per quello che è sempre stato: non un semplice disco di library, ma un’opera d’arte che ha anticipato linguaggi, estetiche e sensibilità che esploderanno solo decenni più tardi.

In un presente in cui l’idea di “genere” si dissolve tra playlist, sampling e remix, l’ascolto di Underground non è un esercizio nostalgico, ma un’esperienza sorprendentemente contemporanea. Eppure, nonostante il fascino indiscutibile, l’altissima qualità e la straordinaria modernità, la library music è sempre stata relegata ai margini, etichettata come musica di serie B.

Una definizione che per anni l’ha confinata fuori dai circuiti mainstream come se la sua natura funzionale la rendesse inferiore; una forma d’arte applicata, sì, ma mai apertamente riconosciuta come arte pura. Eppure, basta ascoltarla per scoprire che quella che veniva considerata musica d’accompagnamento è in realtà un’eccellenza assoluta. Un patrimonio inestimabile di creatività che, oggi, in un mondo saturo di prodotti musicali standardizzati, ipercompressi, pensati per algoritmi e piattaforme, appare quasi come un’isola felice.

Dagli anni Duemila però, la library italiana è diventata fonte di ispirazione per molti musicisti contemporanei. Il caso più emblematico è quello dei Calibro 35, band milanese che ha costruito la propria identità riscoprendo e reinterpretando l’immaginario delle colonne sonore italiane degli anni ’60 e ’70, con particola- re attenzione proprio alla library music. Il loro sound — un mix di funk, groove e psichedelia — è un omaggio diretto a quel mondo e il loro successo internazionale – confermato una volta di più dall’ultimo album Exploration (2025) – è la prova che quel linguaggio ha ancora oggi una forza comunicativa intatta, capace di attraversare le generazioni e di dialogare perfettamente con le sensibilità del presente.

Ma i Calibro non sono un caso isolato. DJ, producer e cineasti di tutto il mondo continuano a scavare nei cataloghi della library, alla ricerca di break, temi, atmosfere che nessuna produzione contemporanea riesce più a replicare con quella stessa dose di rigore artigianale e sperimentazione visionaria. E il motivo è semplice: la library italiana rappresenta un perfetto equilibrio tra scrittura e improvvisazione, tra precisione formale e pulsione sperimentale.

Il paradosso si ribalta: ciò che per decenni è stato considerato minore ed effimero, oggi è riconosciuto come una delle massime espressioni dell’eccellenza sonora italiana perché dentro quei solchi si nasconde qualcosa che è profondamente parte del nostro DNA culturale: la capacità di trasformare la tecnica in arte, il mestiere in bellezza, la funzione in poesia.